Discos do mês - Maio de 2023

Fabricio C. Boppré |Imagem principal:

Crédito(s): Painting 1983 (Apocalyptic Landscape), de Peter Booth, copiada daqui.

Texto:

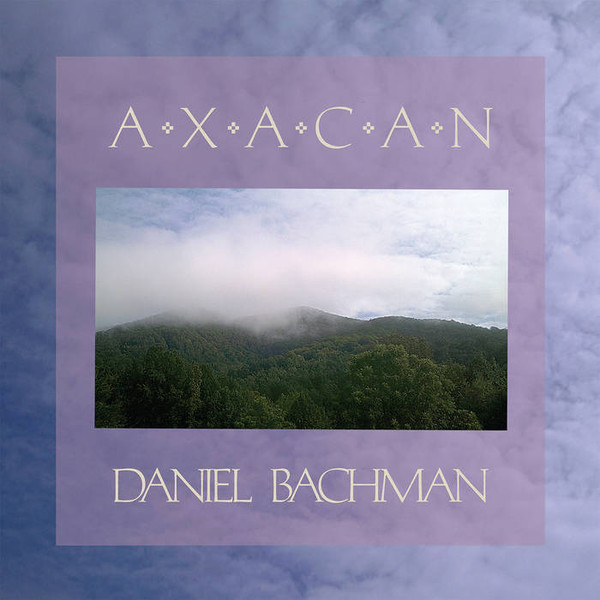

Ia o mês de maio já pela metade quando percebi que não havia escutado ainda nada que tivesse me rendido alguma anotação, alguma ideia para o post deste mês, algo para destrinchar ou simplesmente recomendar. Não que isto fosse muito surpreendente, afinal, eu continuava escutando quase que obsessivamente aos discos de Steve Gunn e Tim Hecker, ambos citados no post do mês anterior. Em todo o caso, não me preocupei; havia ainda tempo e muitos discos pela frente… E foi exatamente na manhã seguinte a este pensamento que escutei a Axacan, de Daniel Bachman, e desta vez não deixei de anotá-lo. Era um sábado de manhã muito cedo, o sol não havia ultrapassado ainda a linha dos morros que temos ao nosso leste e não havia ainda praticamente claridade alguma. Eu me preparava para reiniciar o trabalho que não tinha conseguido terminar no dia anterior e procurava por algo que pudesse ouvir baixinho, sem incomodar quem ainda dormisse por perto (provavelmente todo mundo). Escolhi este disco e foi logo um impacto seguido de uma comoção, ambos os sentimentos provavelmente intensificados pelo estado de espírito peculiar da pessoa que acorda muito cedo e experimenta a sensação de ser a única viva alma sobre a Terra imersa no silêncio. Eu já tinha escutado Bachman antes, que costuma ser frequentemente citado ao lado de William Tyler e Jack Rose como os melhores continuadores da tradição da American primitive guitar de John Fahey, mas não lembro de ter ficado muito impressionado com aquilo que escutei… Esse Axacan, em compensação, foi logo invadindo alguns dos meus territórios sonoros sagrados, é um disco sensacional — estranho e sensacional. O impacto mencionado acima é fruto de suas duas primeiras faixas, ruídos ásperos e desconfortáveis, inesperados, que se desdobram como se fossem uma espécie de imposição, algo que preferiríamos não ter de encarar. Quando o violão de Year of the Rat rasga a tensão e irrompe nesta atmosfera de asfixia, Bachman realiza um pequeno milagre — e é o início da comoção. Mas não se trata de um disco fácil, não será tudo meiguice acústica a pedir perdão daqui por diante, como se tudo não tivesse passado de uma brincadeira; as colagens assombradas logo estarão de volta, logo nos veremos novamente respirando o ar tóxico de uma ambiência perturbadora e calcinada. Bachman musicou alguma visão íntima de terra arrasada, atravessada pelas lembranças e espíritos dos que por ali passaram e extinguiram-se ou foram extintos. O violão, quando volta, já vem encharcado em contrição, em penitência. Não é uma jornada fácil de atravessar, mas mais difícil ainda é chegar ao fim e não querer voltar a ela novamente. Eu voltei algumas vezes depois daquele sábado de manhã. Voltei também, nesta última semana, ao Blue Rev do Alvvays. Eu vinha ouvindo muito este disco desde o ano passado, cativado pela sua juventude exuberante e elétrica, que parece não caber em si, porém acabei deixando-o de lado quando, em algum momento deste meu verão repleto de problemas e reveses, ele (o álbum) passou a me soar incompatível, incongruente, como o inverso de uma criança feliz e despreocupada escutando a um noturno de Chopin. Venho agora voltando a ele aos poucos, em boa medida estimulado pelo fato de finalmente poder ouvi-lo da maneira mais apropriada: em CD. Já estive entre os que menosprezam as diferenças entre o som de um disco em CD e o de sua cópia em mp3, mas nunca mais farei isso. Não é pouca diferença. O Blue Rev que escuto agora é a coisa verdadeira e completa, cheia de detalhes e profundidade, enquanto aquilo que eu escutava antes era apenas o reflexo desta coisa em um espelho defeituoso, um espelho onde tudo que está imediatamente atrás do primeiro plano mostra-se descorado e embaçado, os contornos quase que desaparecendo. A diferença está também no calor, na pulsação, no extravasamento dos sons. Sempre fico com um pouco de pena de quem trocou seus discos pelos serviços de streaming: não sabem o que estão perdendo. (E se se justificam dizendo que não ligam muito para música, fico com mais pena ainda.) Por fim, que este texto já vai longo demais: muito frequentemente me vejo fascinado por estes discos onde um piano solo vai construindo lentamente uma espécie de música total, onde nada sobra e nada falta, um mundo feito puramente de sons. Minha fixação da vez é Dances and Canons, gravado pela pianista Saskia Lankhoorn a partir das visões da compositora Kate Moore. Já experimentei esta sensação diversas vezes, mas ela nunca falha em me deixar perplexo: aqueles ápices de beleza emocionante, como surgem? Quando até poucos instantes atrás havia apenas silêncio, depois algumas teclas soltas, vibrações perdidas no ar — de onde eles vêm, como nos chegam? É como se deslizássemos, sem o perceber, não do estado do silêncio para o som, mas do da vigília para o sono mais perfeito, e quando este acaba não nos fica a lembrança de como lá chegamos, apenas a sensação de que por lá poderíamos ficar para sempre.

Comentários:

Não há nenhum comentário.

(Não é mais possível adicionar comentários neste post.)